Кажется, мы знаем русские сказки наизусть — Иван-дурак, Баба Яга, тридевятое царство… Но что, если за этими образами скрывается целый мир древних символов и забытых смыслов? В павильоне «Карелия» на ВДНХ открылась выставка «За тридевять земель. Ожившие шедевры русской живописи», которая предлагает неожиданный ключ к расшифровке нашего культурного кода через известные работы русских мастеров. На выставке, которая объединила более 100 произведений искусство «оживает» с помощью современных технологий, позволяя буквально шагнуть внутрь загадочных сюжетов. Мы поговорили с кураторами и собрали 10 удивительных фактов, которые раскрывают тайный язык русских сказок через живопись.

1. Колобок — не просто хлеб, это модель Вселенной

В некоторых регионах России «колобяткой» называли последний кусочек теста из квашни, который считался особенным. Возможно, поэтому именно Колобок и ожил, чтобы отправиться в мировое турне. Мировое — потому что существует почти четыре десятка вариаций сюжета о хлебе-беглеце: белорусский «Сбежавший пирог», английский «Джонни-пончик», шотландская «Овсяная лепешка», шведская «Маленькая Лиза», ирландский «Завороженный пудинг» и др.

Именно такое обилие версий наводит исследователей на мысль, что в этой сказке заключена какая-то скрытая мысль. К примеру, аллюзия на все мироустройство: Колобок-солнце, который встречается то с Луной, то с другими небесными телами — по сути первые астрономические наблюдения народов.

2. Кощей Бессмертный — славянский Аид

Не только у Колобка есть собраться по образу в сказках других народов. Кощей тоже под разными личинами появляется то тут, то там. Помним ведь, что смерть его таится в яйце. И он такой не один. У итальянцев вот есть злой колдун Тело-без-Души, который хранит свою душу в черном яйце. В египетской сказке «О двух братьях» сердце одного из героев спрятано в яйцевидном бутоне акации. Есть гипотеза, что эта сказочная деталь восходит к древнейшему универсальному мифу о Мировом Яйце, зародыше и средоточии самого бытия. Схожее видение встречается в мифах греков, египтян, индийцев, китайцев, даже африканцев и австралийцев.

А еще есть версия, что этот худой и жадный старик на самом деле очень похож на древних богов подземного мира, например, на греческого Аида. Обладатель несметных сокровищ, любитель пленить одну-другую юную прекрасную деву (по аналогии с Персефоной). Действительно очень похоже. Интересно, что его имя может происходить от слова «кость» — ведь он всегда изображается костлявым. Но может быть, и от слова «кощун» — так раньше называли мудрых колдунов, чьи магические таланты тоже нередко связывали с загробным миром.

3. Помощница из «Репки» была без имени

Можете ли вы поверить, что в самой первой версии известной сказки, записанной учеными, участницу бодрой связки «дедка-бабка-внучка-Жучка» звали вовсе не Жучка? Да, это уже доказано исследователями: тащила гигантскую репу из земли обычная собака женского пола, а писатель Константин Ушинский изменил первую букву в сомнительном слове, чтобы вышла просто деревенская кличка псины. А сказка стала более подходящей для малышей.

Но вот еще один вопрос: почему в сказке тянут репку именно в таком порядке — дедка, бабка, внучка и т. д.? Самое логичное объяснение — по силе. Но можно копнуть и глубже — это напоминание о том, что в деле сбора урожая, столь важного для древних укладов, должны участвовать все члены семьи от самого старшего до самого младшего. А поскольку сама репка — символ богатства и достатка, то это символическое увещевание: лишь вместе мы добьемся лучшей жизни. Кстати, в некоторых областях России даже существовал праздник «репный день», когда люди веселились и ели блюда из репы.

4. «Курочка Ряба» — изначально была трагедией с плохим концом

Специфика народных сказок в том, что один сюжет предстает по-разному в тех или иных региональных версиях. Оказывается, и у истории с золотым яичком есть несколько финалов и трактовок. В самых старых вариантах этой сказки, записанных исследователями, после того как яичко разбилось, разворачивались подлинные трагедии. В некоторых пересказах поп рвал Библию в клочья, дьячок разбивал церковные колокола, а внучка с горя наложила на себя руки (в оригинале — «девочка-внучка с горя удавилась»).

Гипотезы того, какие символы кроются за золотым яичком, раз его утрата вызывает столь острые переживания, разнятся. Но все эксперты сходятся в одном: золотое яйцо — это символ чего-то очень важного, а его разрушение приводит к большим переменам. Возможно, оно выступает как образ самого мироздания, либо это предмет из потустороннего мира, в любом случае его крах не сулит ничего хорошего.

5. Истории выдуманные — ритуалы и присказки настоящие

Многие фразы, которые говорят сказочные герои, — настоящие старинные заговоры и пословицы, как считают некоторые исследователи сказок. Раньше люди верили, что с помощью особых слов можно защитить дом от беды, призвать удачу или даже повлиять на урожай. И эти волшебные фразы сохранились в сказках. Как и конкретные обряды.

Например, советский фольклорист Владимир Пропп напоминал: если героиня закапывает кости коровы и поливает их водой — это не просто фантазия. Похожий обряд действительно существовал в старину: закопанные кости должны были создавать барьер между мирами и защищать дом от злых духов. Порой в некоторых сказках встречаются и жутковатые исторические реалии: к примеру, рассказывается, как царских детей прячут в подземелье, кормят втайне и держат в темноте — и действительно, страницы летописей помнят схожие событие, когда знатных наследников прятали от народа, как в фильме «Человек в железной маске».

6. Сивка-Бурка — волшебный трехцветный конь

Этот удивительный конь с тремя разными цветами шерсти (сивый=белый, бурый=черный, каурый=рыжий) — житель особого сказочного мира внутри сказки. В древности люди верили, что особенно сильные и мудрые кони могут переносить героев между мирами — из нашего мира в волшебное тридевятое царство и обратно. А трехцветная шерсть Сивки-Бурки как раз и символизирует его связь сразу со всеми мирами — небесным, земным и подземным. Отсюда и умение летать, и невероятная мощь, и небывалая стать.

Кстати, пренебрежительные обращения к такому великолепному коню — бурка, каурка (как будто вместо Ивана — Ванька), требования «встань передо мной, как лист перед травой» (будто что-то незначительное, обыденное, как земля под ногами) — тоже неслучайная история. На Руси хороших коней часто поругивали и даже называли обидными словами, чтобы не сглазить — вот и в сказках появились аналогичные корявые прозвища для самых невероятных волшебных животных.

7. Оборотни и зомби — русская версия

Сивка-Бурка — не единственный помощник героев из отечественных сказок. Нередко помогал всевозможным Иванам и серый волк. Почему этот персонаж в сказках не только разговаривает, но и превращается то в царевну, то в золотого жеребца? Оказывается, в древности люди считали, что волки знают все лесные тропы и тайные пути, а потому обладают особым даром переходить границу между мирами. Они верили в волкодлаков — своего рода оборотней, которые

Вообще в старых русских сказках кого только не найти. Даже что-то вроде зомби есть — умершие колдуны, по легенде, вставали из могилы и бродили по земле, поскольку их не принимала земля. Таким персонажам (их называли еретики) надо было избавиться от внутренних демонов, чтобы упокоиться с миром.

8. Баба-Яга — лесная ведунья и проводник между мирами

Оказывается, Баба-Яга — не просто злая старуха из мультиков. В древних сказках она была могучей хозяйкой леса, повелительницей зверей и птиц. Ее избушка на курьих ножках — это волшебные ворота между нашим миром и «иным царством» — пространством духов. Когда герой говорит: «Избушка-избушка, повернись ко мне передом, к лесу задом», он по сути совершает магический ритуал перехода между мирами.

Интересно, что костяная нога Бабы-Яги — это особый знак, который намекает нам на эту особенность персонажа. В старину верили, что одной ногой она стоит в мире живых, а другой — в мире мертвых (костяная как раз эта — отмирающая, лишенная жизни). Зная так много о двух мирах, она, по легенде, в совершенстве владела различными заговорами, могла как напустить хворь, так и вылечить ее. Сегодня Ягу назвали бы ведуньей и народной целительницей. Даже ее странная привычка «жарить детей в печи» восходит к древним способам лечения: когда-то давно больных малышей укутывали в ткань и символически «перепекали» в теплой печи, чтобы они согревались и выздоравливали.

9. Волшебный клубочек — судьбоносный GPS-навигатор

Помните волшебный клубочек, который баба Яга иногда выдает герою, чтобы его нить указала дорогу? Оказывается, в старину люди действительно верили, что нить может быть проводником! В музее города Челябинска даже есть памятник этому сказочному предмету. Но почему именно клубок?

Дело в том, что нить в древности символизировала судьбу человека. Греки верили в богинь судьбы, которые пряли нить жизни, да и у славян были похожие представления. Когда герой бросает клубок, он как бы доверяет свою судьбу волшебным силам. Кстати, в некоторых сказках клубочек не просто катится, а еще и разговаривает.

10. В сказке может очутиться каждый

Но самое удивительное в русских сказках — что они открыты для всех. Причем в прямом смысле. В усадьбе Ивана-царевича в Кировской области, родине множества сказок, можно попасть в музей с бессчетным числом волшебных атрибутов. Тут вживую получится увидеть самые удивительные вещи: настоящее молодильное яблочко (правда, пробовать его нельзя), шапку-невидимку (она, конечно, волшебная, но ее все равно видно), печь Емели, шлем Ильи Муромца и даже перо Жар-птицы!

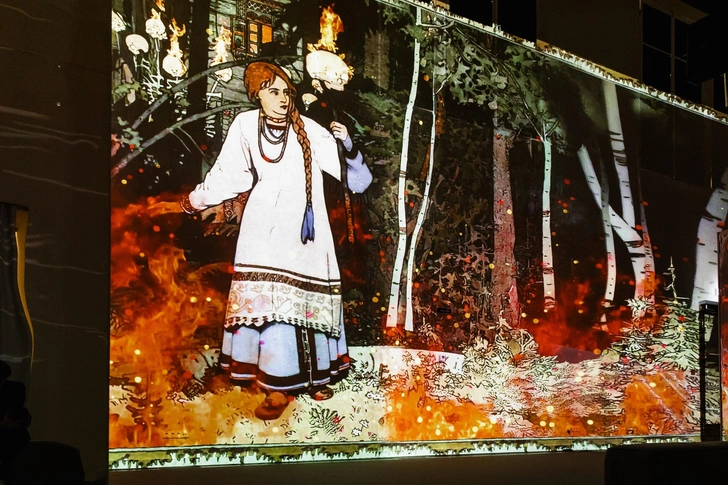

А еще в сказку можно попасть на выставке «За тридевять земель. Ожившие шедевры русской живописи» в отреставрированном павильоне «Карелия» на ВДНХ. Здесь в четырех залах гости попадают внутрь мультимедийной проекции, которая оживляет сказочных героев со знаменитых полотен Васнецова, Врубеля, Билибина. Благодаря новейшим технологиям и саунд-дизайну магия проникает в жизнь, герои и злодеи прокладывают свои пути по пейзажам Левитана, Шишкина и Куинджи, а все посетители с головой погружаются в великолепие сказочного мира и величие русской живописи рубежа XIX–XX веков.